茶生活社群网站

2020-10-09 10:52:57

1592年,日本茶道的集大成者千利休切腹自杀。在他之后,再无如他般出神入化的茶道艺术家,他的后继者将他创造的茶道具和他规范的茶道礼仪完全固定了下来。

由此,一个人类文化发展史的奇迹诞生:一个程序繁杂,以肢体语言为表达手法的艺术形式,原封不动地持续了四百余年,直到今天。

日本人为之骄傲的茶道文化,代表了日本最高的美学、宗教、文化的境界。在20世纪末,也曾经代表着整个东方打动了世界。

而在中国,自清代晚期直至十几年前,饮茶只是中国人的一种生活习惯,茶在不断地做,也在不断地喝,全因生活习惯,大多数人,一生可能只会经常喝一种茶,至于茶与文化、内心、美学、宗教的关系,并无多少体悟。那部话剧《茶馆》,就活生生演绎了喝茶在当时,只是解渴和用来闲谈的世俗景象。

大约在二十多年前,来自台湾、韩国、东南亚等地区的一些茶爱好者,开始深入到茶叶或紫砂壶产地,研究整理茶的工艺、历史。更为重要的,他们将茶与空间美学、文化氛围连接起来。直至今日,在中国兴盛起来的茶会、雅集,都有着那些前期探索的茶人们的影子。在这些茶文化的表现中,越来越多的闪动着日本茶道的身影。就像在民国之前的上千年里,日本人痴迷地追求中国产的器物,甚至一个普通民窑的实用器也会在茶道仪式上被珍视,而今,中国的茶人们亦追求更多日本名作家的产品。

但其实,中日两国的饮茶文化早已形同陌路,那个重要的分手期,就是从明代开始的。

千利休自尽的1592年,是明朝的万历年间。在他死后,日本茶道完整地建立起来。而在此之前,明朝的开国皇帝朱元璋,早就推动了这场独具历史意义的"分手"。

他下令停造龙团,生产芽茶,使宋元时期一直沿袭的点茶法就此终结。这种革命性的泡茶方式,一直延续到了今天。

明朝的做茶方式是炒青。大概四个小时完成。所用器具就是:采茶的篓、炒茶的锅和揉茶的箩。炒茶用的生铁斜底锅就是民间的做饭用具,因此,这使得明以后,茶在中国获得了广泛普及。

由于炒茶可以去掉茶青里的苦涩味,明代的人们开始关注茶的色泽、香气与口感。因为采摘的叶片状态、揉捻程度、焙火程度的差异造成色、香、味的不同,使得各地茶区形成了各自的地方特色。

日本自建立文明以来,一直最关注中国文化的变化,而且亦步亦趋地汲取,在明代,为什么他们没有学习炒青绿茶和更为简易的冲泡方法呢?

日本的海岛气候是直接的阻碍。日本雨水多,茶芽生长迅速,新芽很快长到8-10厘米,采下的新芽为一芽三叶或四叶,总长能到13厘米。这些叶片水分大、较薄、易碎。中国的炒青只炒两次,一次为杀青,一次为干燥,两次炒之间加揉。四小时完成。而日本茶因含水分过多,必须炒、揉交替五次以上,时间长达十个小时。成品因形态过大,很难出现类似雀舌、银针、松螺、碧珠等秀美的品形。

所以,日本茶从根本上来说是无法炒制的。

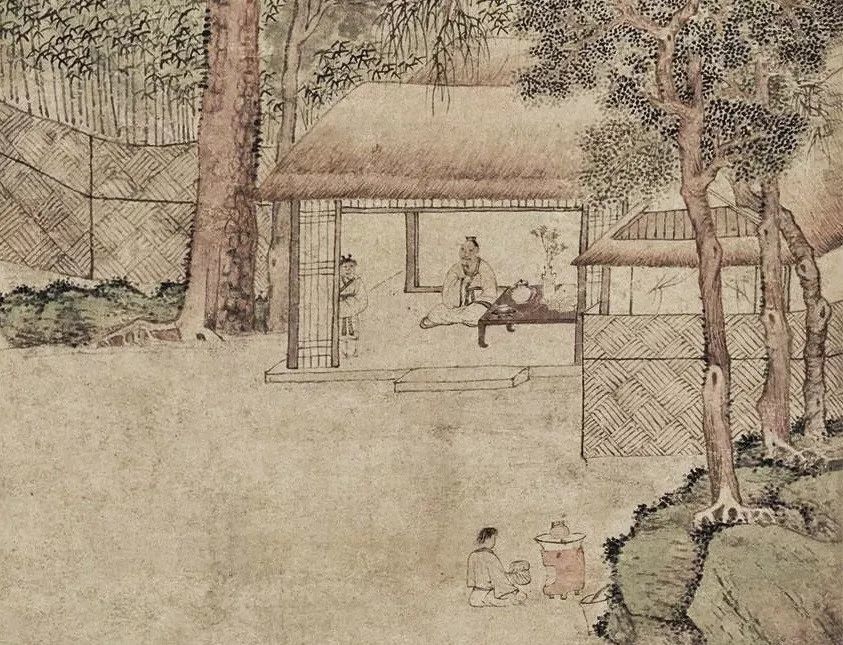

明 唐寅 煮茶图

日本茶农会在茶树抽芽的二月,为茶园支起大棚,覆盖苇帘,使光照变弱而减缓叶芽生长速度。因此获得柔软肥嫩的茶叶。

日本的制茶工艺为蒸青。把茶叶置于笼屉上强火蒸30秒,再将蒸好的茶放在碳床上的竹屉上烘焙30分钟。茶制好后放陶瓷瓮中封好,再入木箱放于山中凉爽之地。待晚秋11月份,取出再碾成粉末饮用。

“蒸青法”使茶粉色泽翠绿,这就是在茶碗里看到的汤色,而揉捻与炒制所能对茶产生的口感与香气的提升,在日本的制茶工艺里是没有的。

在明代的中国,制茶工艺的发展使得泡茶法也有了巨大的改变。这种泡茶方法与我们今天的泡茶法完全一样:将烧开的水倒入放了茶叶的壶中,顷刻,茶汤即可饮用。

张源的《茶录》中写道:“探汤纯熟,便取起。先注少许壶中,祛荡冷气,倾出。然后投茶。茶多寡宜酌,不可过中失正。茶重则味苦香沉,水胜则色清气寡。” 这个描述恰如我们今天的泡茶手法,水开了,先将水温壶,然后把茶放到壶里,使茶的杂味去掉。投茶量要合适,投多了,口感苦、香气不高;投茶少了,口感太清淡,香气寡淡。

这种冲泡手法看上去简单,但其实更需要泡茶人对茶性的理解。

明 文征明 煮茶图

在明代,人们已经在追求茶汤要香高、色翠、味甘。他们对炒青绿茶冲泡出来如此美妙的茶汤十分推崇,也因而对上一个时代的蒸青团茶点搅出来的茶汤毫不犹豫地抛弃了。

张源在《茶录》中如此比较明朝茶与宋元茶的区别:“香,茶有真香。有兰香、有清香、有纯香。表里如一曰纯香,不生不熟曰清香,火候均停曰兰香,雨前神具曰真香。更有含香、漏香、浮香、问香,此皆不正之气。色,茶以青翠为胜。.......有真香,有真色,有真味。亦经点染,便失其真。”

他的意思很明白,现在的工艺可以使茶在香、色、味上有了巨大的提升,如果还是把茶切成粉末,用搅拌的方式点茶来喝,这不是舍本求末吗?

一个文化沿袭历经剧烈动荡的民族,往往将即成事实的传承轻视,而容易被别人更有仪式感的文化所感染。很不幸,我们的民族正在经历这样的过程。当茶文化演绎到今天,我们既在用着明朝茶人的饮茶方法,又在迷惑不解地被日本的茶道所吸引。

追溯到明朝,搞清楚为什么自明以后,两个民族在茶文化上各取其道,就会豁然明白:其实,我们一直在制茶与泡茶的领域,以最适合我们的方式进行着。

在明朝茶人开创饮茶新时代之时,日本并没有(或者说无法)在生产制造上跟上步伐,致使其仍然重复着中国宋代的末茶点饮方式。

我们去京都,看到唐朝式样的寺庙有几千座,很好地保留下来,我们因此赞叹日本民族对传承的尊重。我们或许由此觉得,他们能保留下我们宋代的饮茶法,而我们只能用个茶壶瞎泡泡茶喝。我们似乎丢掉了老祖宗的好东西。

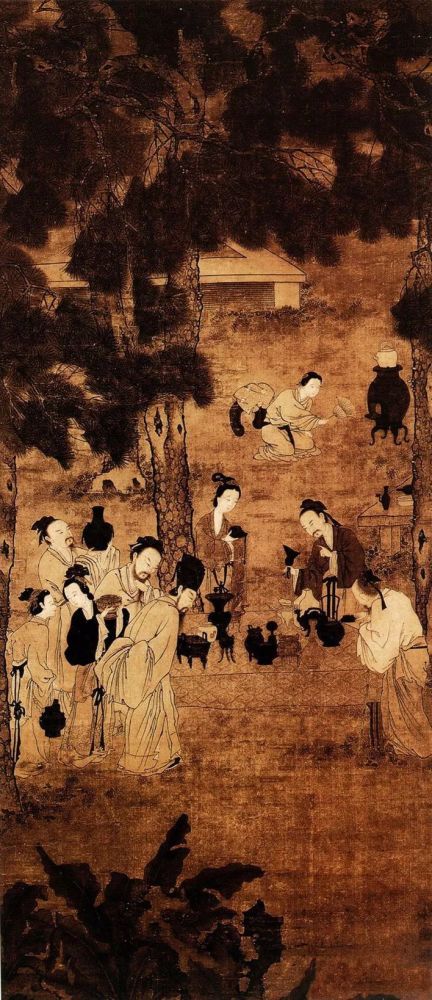

明 陈洪绶 品茶图

发生在明朝的这次分手,使得在之后四百多年里,中日两国形成了几乎完全不同的饮茶方式。中国是将完整的茶叶冲泡,并最后将无味的茶叶倒掉;而日本则是把整叶磨成粉,将其饮尽。中国人追求香高、色翠、味甘的茶汤;而日本的茶汤是混沌不清的,味道较苦。中国人会品评各地的名茶,来比较与享受茶汤口感的不同;而日本茶人并不侧重茶汤的品质,更看重茶会的艺术形式。

日本之所以没有继续跟随中国的步伐,不仅因为日本的茶叶不适合炒青,还有更深层次的历史原因。

一个客观原因是,1570年至1688年,中国实行了约100多年的海禁,使得在1570年之后记录炒青工艺的茶书无法影响到日本。人为阻断了日本向中国的学习。

另一个更重要的原因是,到了明代,文人的“书斋文化”逐渐到达了巅峰期。笔、墨、纸、砚、石、玉、瓷的制造技术,插花、焚香、盆景、古玩等鉴赏艺术都具备了前所未有的成果。文人雅集频繁,因而促成明代文士茶的形成。

明 沈周 山水册纸本

文士,是具有高度文化修养、孤傲清高的心性,以及有特殊才华的文人。他们对世俗世界有独特的认知与看法,对天地自然有独判的精神,对生命万象有深刻的情怀。这个阶层在雅集清聚时,自然需要不受拘泥的形态,借此可以抒发自我、脱俗独赏。

我们在明代茶书中看到“幽人”对自己茶室的描述:“茶寮,构一斗室,相傍书斋,内室茶具。教一童子专主茶设,以供长日清谈。寒宵兀坐,幽人首务,不可少废。”

在明代,饮茶文化终于从唐宋时期的宫廷走到了民间,在文人阶层广泛兴盛。

在明代提出“茶道”概念的是张源,他概括茶道为“精、燥、洁”。这里指的是造茶、藏茶、泡茶的技术。文人的茶会活动将细腻地品茶与琴棋书画、清赏雅集融为了一体。

而在日本,天皇一族一直保持着万世一统的体制,其政治与宗教文化都带有世袭传统。像明代那样抒发自我、脱俗独立的文士阶层是不存在的。其茶会参与者反倒往往是武士、平民。因此,茶会是模式化的,所有的程序都是主客事前知晓的,就如舞台戏的表演者,毫无悬念地照着剧本将全剧演完。

想象一下,在中国,在茶室或林间,一群文人逸士,焚香煮茶,诗词歌赋,畅谈人生世事。在海的东方,日本人在一个几平方米的斗室里,默默地欣赏着来自中国的器物,然后在一系列繁复的仪式之后,将一碗茶末搅拌的茶汤喝下。

这个场景如果变换成纪录片的画面,就如此进行了下去:

在中国,从明到清,国力逐渐衰败,到清晚期,1854年,日本因“日美协定”而向世界开放,日本的茶文化爱好者们活跃起来,纷纷赶赴中国采购他们祖祖辈辈梦寐以求的古董、茶具。

在日本,抹茶道一直很好地延续着,到了19世纪后期,日本维新改革,国力渐强。自汉唐以来中国文化居高临下的局面不复存在。甲午战争后,大量的中国人开始留学日本。中日的文化交流变为双向交流。

在中国,国家进入了长期的战乱与贫弱状态,明朝那些文人的茶聚形式早已灰飞烟灭。国人仍继续饮茶,只不过将茶与“柴米油盐酱醋”归为一类。

直到近二十年,我们的传统文化又复燃起来,爱好喝茶的人渐多起来,在我们不断追寻精雅的茶道形式时,发现了日本制造的许多茶器,从铁壶到小茶杯,这些器物成了趁手的茶席物品,继而我们开始关注日本茶道。甚至开始去模仿学习。

明 沈周 石竹图

历史就如树木的生命轮回。从小到老,从茂盛到衰败,然而,只要不经意地有一颗种子落入泥土,就会在某一时刻再生出它原本的生命。四百多年前汉文明曾经演绎活跃的茶道文化,在今天,其实已然再次钻出了土地,开始生长。只是,它长出的样子显得散乱无形,我们看见了它的生长,却又怀疑它是否可以成为参天大树。

中国是世界上所有茶的发源地。绿茶的鲜爽、普洱茶的霸烈、红茶的馥郁、乌龙茶的韵味、黑茶的深厚、白茶的甘洌......地域地貌广博丰富,使得我们得以遇到形态与滋味各异的茶。各个茶区传承下来的制作工艺,也因历代茶人的各种调制试验而演变得多姿多彩。

一把壶,一个茶杯,一壶水,顷刻可饮。

一片茶叶,因生长环境的特点、气候的特点、制作的特点、存放的的特点、冲泡的特点,到茶客口中时已然具有完全的独特性。这就是中国茶的迷幻之处,也因而使过程中的各个角色产生出独特的人文状态。

在当代的中国,在精神层面上,茶与宗教、心灵的修养也开始自然地结合了起来。

在我们四处寻找何为中国茶道的时刻,我一直以为,中国的茶道早已形成,它形式简便而又千变万化,它完全可以包容这片土地生长出来的各类佳茗。它也可以让我们在这样的灵活简便中寻求精神的松放解脱。

如果我们不去领会源自明朝的那场分手,我们的茶文化就又会如断根的浮萍,不知漂流到哪个角落。

所有将生命与茶交融的人,都有责任,将我们体悟到的茶道文化,在这个历史时期,刻下深深的印记。

来源:印月池文化 作者:老宋

推荐阅读

文章评论

注册或登后即可发表评论

登录注册

全部评论(0)